▎脫序行為讓你心力交瘁嗎?

根據衛福部調查,

65歲以上的人口,

每12位之中,

就有一位被診斷為失智症。

你家也有失智長輩嗎?

還是你的父母就是失智症者呢?

失智症照護一直是許多家庭的照護難題,

雖然網路資料一大堆,

但是那麼努力找資料、

試圖給失智父母一個好的照護環境,

也學著改變自己與父母的應對方式的你,

明明付出這麼多努力改變,

還是只能每天無力地應對著失智父母的失序行為,

說著有人打他、你偷走他的錢,

甚至是半夜不睡覺到處走來走去,

但是在外人面前又變回以前正常模樣,

是不是讓你很無力呢?

常此相處下去

最後你真的耗盡耐心,

忍不住認為父母是不是假裝失智,

故意找你麻煩,

然後不斷與父母發生衝突,

也很自責為什麼自己的好意卻變成家人間的傷害,

你真的還想繼續在這樣矛盾的心情,

以及每天不斷的衝突之中,

陪伴父母度過他們的餘生嗎?

如果你從今天開始想開始改變,

希望給失智父母一個美好的晚年的話,

那千萬不要錯過今天的文章!

本篇文章我將會帶你深入失智症父母的世界,

一起認識失智症父母看似「脫序」,

實則「合理、正常」的困擾行為背後原因,

並且教你用簡單3個步驟,

就能夠大幅地減少失智症者發生脫序行為的頻率,

讓你從根源減少衝突的發生,

幫助你給與父母一個美好的晚年。

更別忘記把文章看到最後!

文章最後我也會偷偷分享一個,

讓你與家人找到專屬於你們與失智父母相處,

不用再依靠網路上文章陳腔濫調的無效相處方式,

而能夠自己打造屬於你與父母的美好生活。

想知道是什麼方法的話,

那就一起看下去吧!

▎失智照顧只能套公式嗎?

58歲林先生是獨子,

與太太及一雙兒女一起和年邁的父母親同住。

林先生發現最近父親變得越來越固執,

常常自顧自地說著不著邊際的話,

如果出聲反駁,

就會得來一陣大聲斥責怒罵;

有時候明明東西是他自己收走,

隔天找不到東西就會罵母親為什麼偷拿他的東西;

有時候半夜還會突然爬起來,

拿著手電筒在庭園走來走去,

說要巡一下有沒有小偷。

父親異常的行為讓整個家庭氛圍變的緊張,

但礙於從小到大,

父親就是威嚴的存在,

所以全家人都敢怒不敢言,

也沒有發現父親的「異常」,

只覺得一定又是他「老番顛」發作,

故意找全家人的麻煩,

於是都不以為意。

但林太太卻不這麼認為。

有警覺性的她努力說服母親與林先生,

盡快帶父親到神經科就診,

結果被醫師確診為中度失智症。

這樣的診斷讓陳先生一家人的生活發生了劇變…

那聽起來熟悉又陌生的失智症,

一直困擾著林先生,

不知道該如何與曾經頂住這個家一片天的父親相處。

林先生上網查了許多有關失智症的資料,

知道父親之前的行為,

其實被稱為「重複性行為」「錯認」以及「徘徊」,

都是失智症者常見的異常精神行為。

不得不面對父親已經老去的事實,

林先生決定代替父親成為扛下這個家的主人,

希望讓父親能夠享清福,

與老婆一起好好照顧父母親。

但是直到照顧真的來臨時,

林先生才知道照護的困難。

雖然陳先生花了大量時間蒐集網路資料,

試著用這些方法來應對父親的失智症,

舉凡平心靜氣地回應、

把家門鎖起來避免跑出去、

順從父親所說的話、

避免父親進行危險的工作等等,

他嘗試了各種方法希望父親的失智症能得到控制,

但是父親失智症的症狀卻沒有獲得改善,

有時候還會當著他的面,

大罵他是不是覬覦他的遺產,

讓林先生傷透了心。

有時候林先生還會一不小心控制不住脾氣,

憤怒地責備父親的難溝通。

半夜母親也因為害怕父親跑出去走丟,

擔心的每晚不敢熟睡,

面容越發憔悴。

曾經,

醫師建議可以開立一些藥物讓父親失智症比較穩定。

在吃了幾天藥之後,

父親確實失智症變的安穩許多,

但母親卻哭訴說,

「你爸爸現在每天都恍神恍神,

完全像是癡呆了一樣,

我不想要讓他這樣過一輩子!」

看著「安靜下來」卻也眼神光彩不再的父親,

陳先生心中充滿掙扎—

一方面如果停藥,

全家人又要耗盡心力與父親的失智症對抗,

搞得全家雞犬不寧,

母親也過得很累;

但吃了藥,

父親又會陷入昏睡狀態,

每天都不願意和人講話,

只想坐在客廳打盹一整天。

無論是哪個方面的父親,

都不是那位他所認識,

從小到大撐起這個家、充滿威嚴,

不善常表達愛但卻為這個家到處打拼的父親。

這樣的抉擇讓陳先生陷入了兩難…

這樣的場景也是你與失智症父母相處時,

心中面臨到的拉扯嗎?

有關失智症的文章不勝枚舉,

甚至在許多照顧者支持協會,

也開立許多相關課程,

但是照顧父母的你,

在上完這些課程、閱讀完這些文章後,

真的讓你與失智父母的關係改善了嗎?

還是一開始滿腔熱血想要給父母更好的照顧品質,

所以努力用上所有建議的相處方法,

但是到頭來卻發現父母不買單,

仍舊繼續原本的失常行為,

最後你只好走回原本雖然效果不好,

但是至少你很熟習的老方法呢?

其實這些文章的方法並非無效,

而是他們的方法過於侷限與籠統。

大多文章都會直接告訴你:

「用A方法就可以得到B的結果」

但是卻沒有告訴你要在C、D、E的前提之下,

A方法才適合使用,

造成這些「標準教科書」方法只能用在理想狀況,

但是當你一拿來使用,

發現不適合你與父母之後,

卻不知道該如何根據父母狀況做調整。

但每個人都是有血有肉的,

即使父母罹患失智症,

他們也是有自己性格、興趣、做事風格,

也有想過上理想過生活的自由,

不該因為被貼上「失智症」的標籤,

而認為父母只有一種人生樣態。

一百個人就有一百種生活方式,

你知道就算看起來都是在「徘徊」,

其實每個失智症者的理由都不一樣嗎?

有些人是因為原本要去上廁所,

卻不小心迷路;

有些人是記憶回到小時候,

想要回到老家所以在找回家的路;

也有些人是以為現在是早上,

要準備出門上班養家活口。

你認為這三位失智症者,

你回應他們徘徊的行為,

難道要用一樣的方法解決嗎?

如果不知道失智症者看似脫序的行為,

背後實際帶有合理的理由,

而只是一概用這些文章的方式去相處,

效果當然大打折扣!

接下來就讓我帶你進入失智父母的內心,

從根本理解他們脫序行為背後真正原因。

▎脫序行為其實比你想的還合理

一般而言,

我們習慣把失智症者的所有異常行為,

都簡單的歸類為「疾病引起」來解釋,

所以大多人都覺得「吃藥」就能夠解決一切。

但你知道嗎?

你常聽到的異常行為,

並不單純只是疾病造成,

更多的是失智症者在身體不舒服之下,所表現出來的抗議。

以下就讓我用一個新的角度,

帶你來認識失智症者這些「異常」行為背後,

「正常」不過的原因:

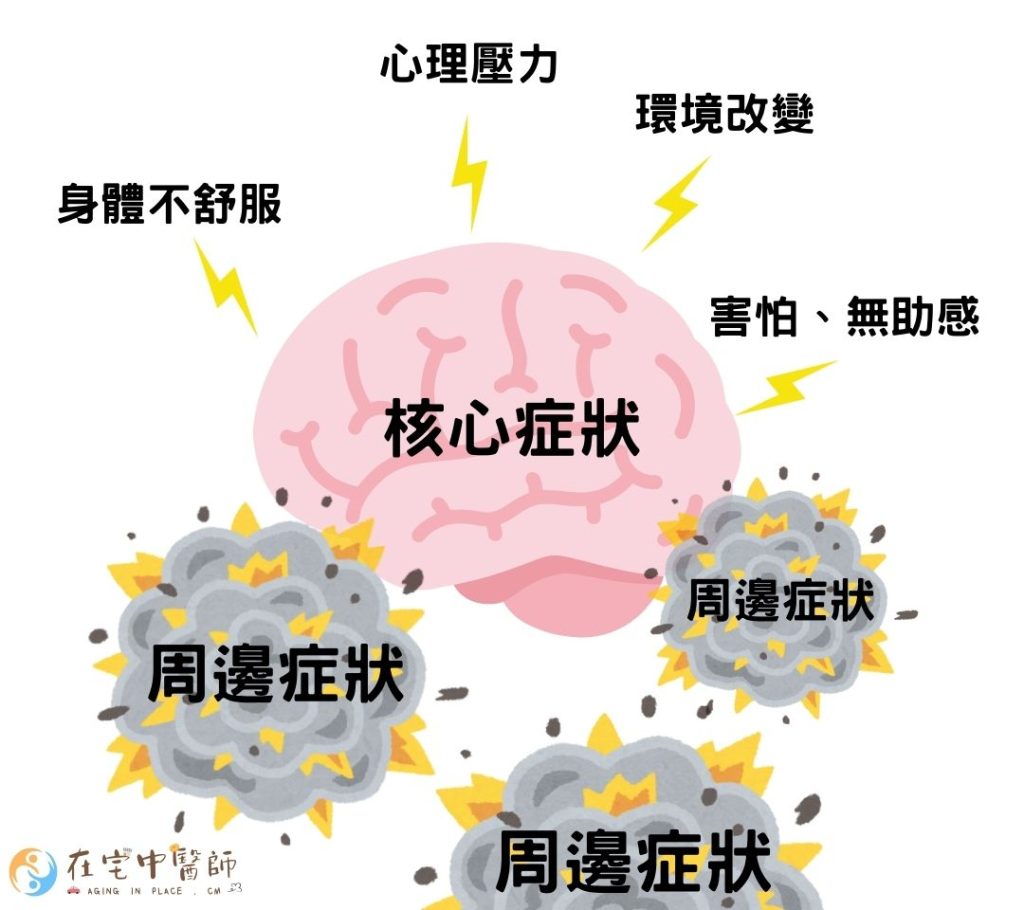

我們可以把失智症引起的身體改變,

分成兩大症狀類型:

「核心症狀」以及「周邊症狀」

這兩者到底是指什麼呢?

▶︎ 核心症狀

指的是失智症造成大腦功能逐漸喪失,

所表現出來的症狀。

我們知道失智症會讓大腦退化,

但是這個退化並不是所有能力都會受到影響。

最常聽到的莫過於:

「記憶力變差」

「失去方向感」

「講話變不流利」

「爸媽不認得我是誰」

「以為我是其他親戚」

「生活自主生活能力變差」

這些都是隨著失智症越來越嚴重後,

大腦受到直接影響的症狀。

這些因為大腦退化而喪失的功能,

造成的行為表現,

就是所謂的「核心症狀」

▶︎ 周邊症狀

所謂的周邊症狀,

就是失智症者因為大腦功能的退化,

進而影響到其他生活層面,

所表現出來的症狀。

最常聽到的大概就是:

「半夜不睡覺一直走來走去」

「以為有人偷他錢或是打他」

「一直說他沒吃飯」

「把大便弄得到處都是」

這些最多照顧者感到困擾的行為。

這些行為並不是因為大腦功能退化直接造成,

而是因為判斷能力下降,

所以不知道該如何用一般人的行為反應,

而讓人感到脫序的行為。

但其實深入了解這些周邊症狀發生的原因,

反而能夠理解當下失智症者的反應很合理。

讓我用一個故事帶你瞭解這兩種的差別: