▎照護只能犧牲自己的人生才能成就家人的生活嗎?

許多子女在爸媽住院時總以為,

爸媽只是需要一段時間治療、復建,

想必只要定時服藥、規律復建,

就能恢復到跟以前一樣,

快樂又獨立自主的狀況。

然而,

你所不知道的是,

當年紀漸長、身體逐漸老去時,

長輩的身體恢復能力已經大不如前。

不僅恢復時間長,

而且效果十分緩慢,

再加上針對長者的藥物實際上只能「延緩」症狀,

並不能真正「根除」疾病,

這些都造成長輩的照護是一場漫長馬拉松。

許多照顧者一開始沒有意識到照顧的跑道如此漫長,

也不了解醫師在處方、開藥的想法,

醫護人員也沒有時間好好解釋疾病發展,

造成家屬一開始抱持著錯誤期待,

以為只要停職個半年一年,

用自己的積蓄支撐一下,

很快就能度過這段照顧時光,

再度回到職場工作,

也能再見到原本的爸媽。

於是這些照顧者在短時間內就用盡全力衝刺向前,

讓自己很快就筋疲力竭、期待落空。

當終於意識到這是一場馬拉松比賽時,

自己早已身心俱疲,

甚至也賠了自己的身體,

倒地不起。

不僅花光了畢生積蓄,

也與自己原本的生活脫節,

人生被長輩的需求給塞滿,

完全失去了自我,

只能渴求盡早擺脫這樣的生活。

而對於長者來說,

看著照顧子女如此花費心力,

自己這麼努力吃藥、復健,

期待自己盡早擺脫無能狀態,

減輕子女的負擔。

但面對自己如此沒用的身體,

心中也只能不斷的自責,

甚至失去了活下去的動力,

陷入深深的憂鬱之中,

每天過著自暴自棄的生活,

將自己的失望與自責化成一把把的利刃,

深深地刺向身邊用心照顧的家人,

讓彼此都傷痕累累,

最終演變成你在新聞中常看到的,

一齣齣家庭悲歌上演。

然而,

面臨著快速老化的台灣社會,

每個人無可避免地,

都必須面對照顧父母的人生功課,

照顧議題只會越來越浮出檯面,

難道你希望自己成為悲劇主角之一嗎?

▎一直犧牲自己的你,必須學會對外求助

參加過馬拉松比賽的選手都知道「配速」的重要性。

我們的身心靈就像彈簧一般,

必須要適度的壓縮、放鬆,

才能讓彈簧使用的長久又堅固。

在面臨父母生病的當下,

我們身為子女都會感到慌張、害怕,

但現在我要先邀請你將雙手手掌交疊在胸口,

慢慢的深呼吸,

讓自己接納這些恐慌與害怕的情緒,

不要讓自己被這些情緒吞沒,

打亂了自己的腳步。

當你準備好後,

以下我將提供給你在長輩住院期間,

你與家人該怎麼用八個步驟,

快速做好照顧準備。

STEP 1. 與醫師和護理師諮詢長輩疾病病程,以及後續照顧建議

不同的疾病診斷,

對於我們這些專業醫護人員來說,

意味著未來要注意不同的併發症,

以及可能的生活影響程度。

因此,

透過詢問醫師住院長輩的疾病狀況,

可以讓身為照護者的你,

了解這個疾病對於長輩的生活影響程度、

是不是有可能恢復成以前的狀態、

大多數的人恢復期需要多長、

在照顧的時候什麼是會發生的正常與異常狀況等資訊。

知道這些,

不僅能讓你與家人規劃更貼切的照護計畫,

也能對於未來照護馬拉松的路況,

有個大致藍圖,

不會遇到狀況時才手忙腳亂地應對喔!

STEP 2. 評估目前長輩失能狀況,諮詢醫護人員需要準備的輔具與居家環境改造

在疾病剛發生時期是長輩失能程度最嚴重的期間。

透過治療度過急性期之後,

後續的3個月內屬於亞急性期。

在這期間也會是家屬剛帶回家,

最為手忙腳亂的時刻。

常因為對於照護沒有概念,

對疾病的影響也不了解,

到了接長輩回家休養時,

才發現缺東缺西,

有照護上的疑問也不知道該找誰求助,

只能自己硬碰硬的度過最辛苦的階段。

也因為這樣,

許多家屬甚至會因為害怕無力照顧,

拜託醫生想辦法多讓長輩在醫院多住幾個月,

造成長輩必須在各個醫院輾轉換床。

這樣的路途顛簸,

不僅讓長輩生病後還要過的那麼辛苦,

增加在醫院內感染風險,

也不會對於未來家屬照護能力有所幫助,

最終只是飲鴆止渴之計。

其實,

在醫院期間是你可以找到最多專業人員的時期。

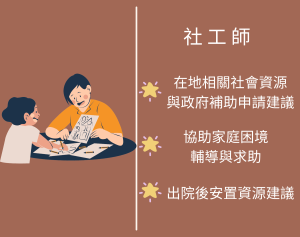

這些專業人員對於照護問題有不同層面的了解,

以下我將根據大家最常遇到的照護困難,

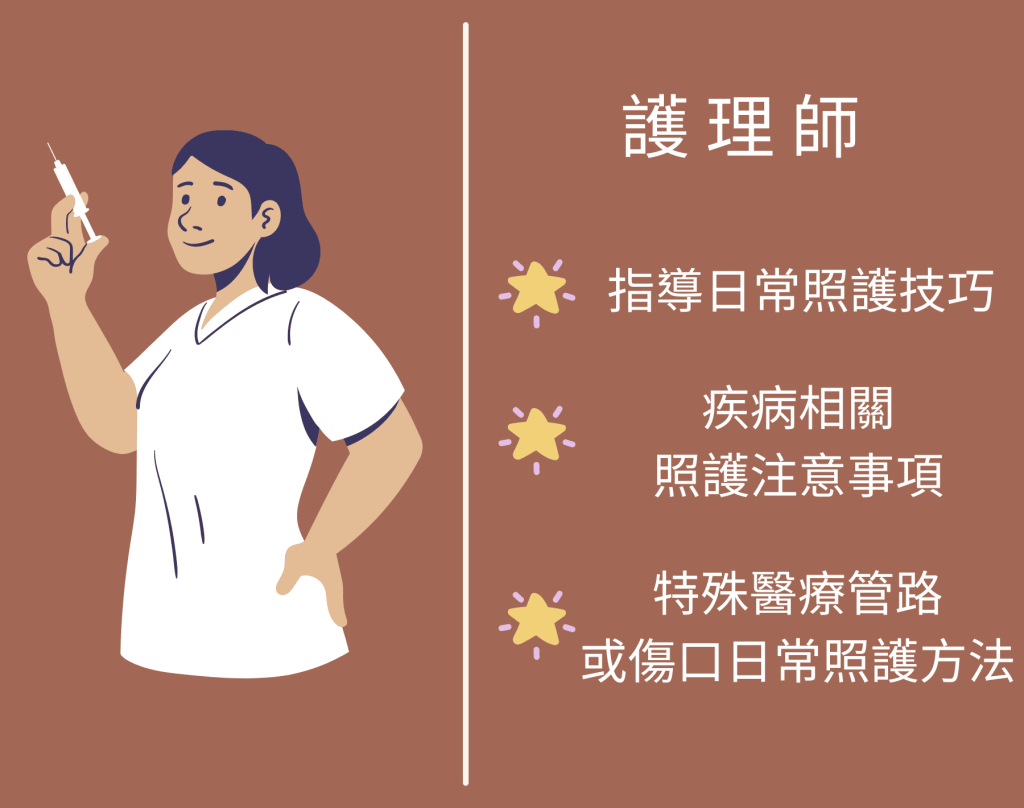

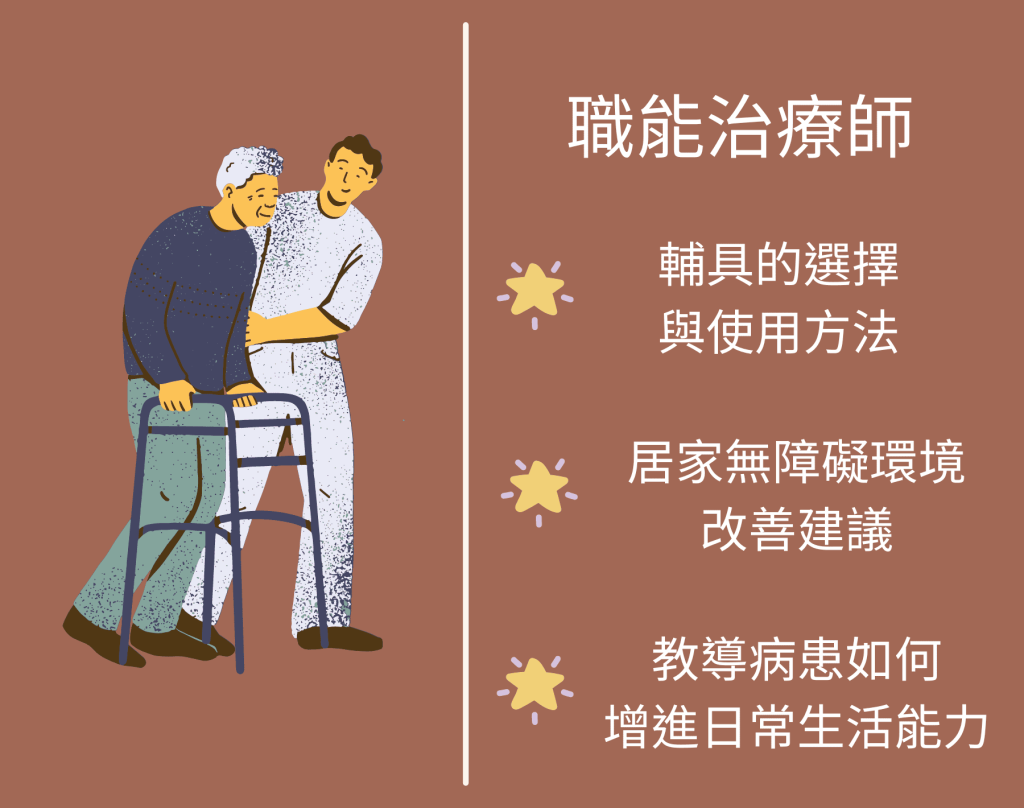

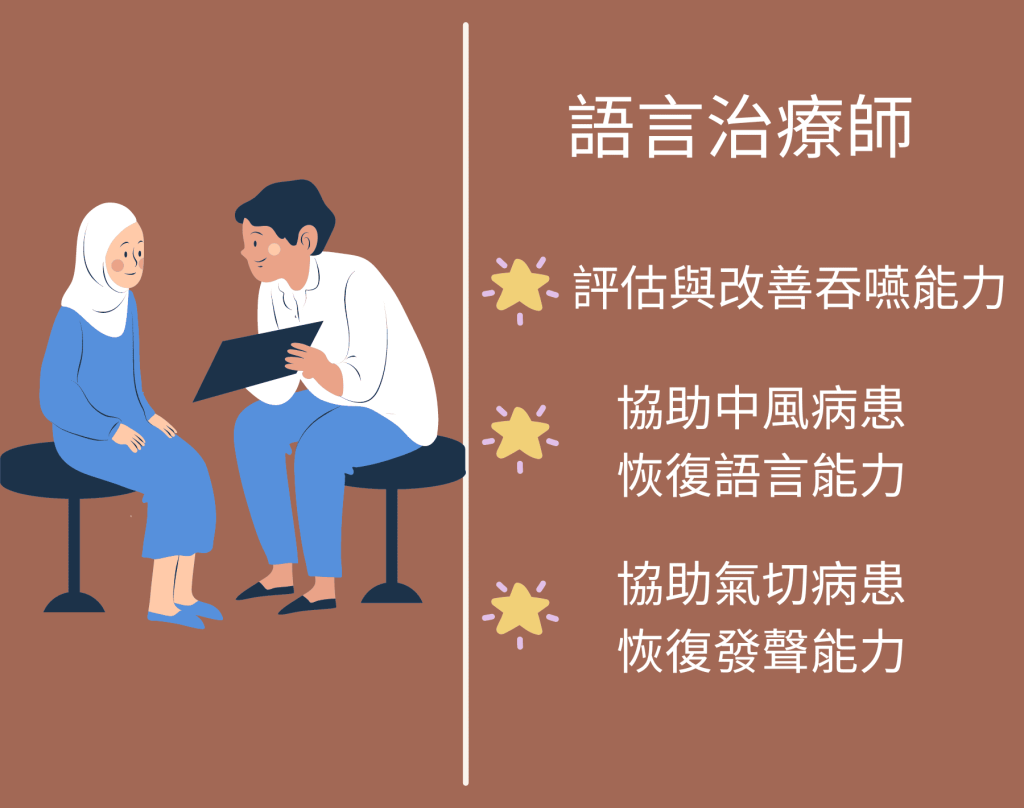

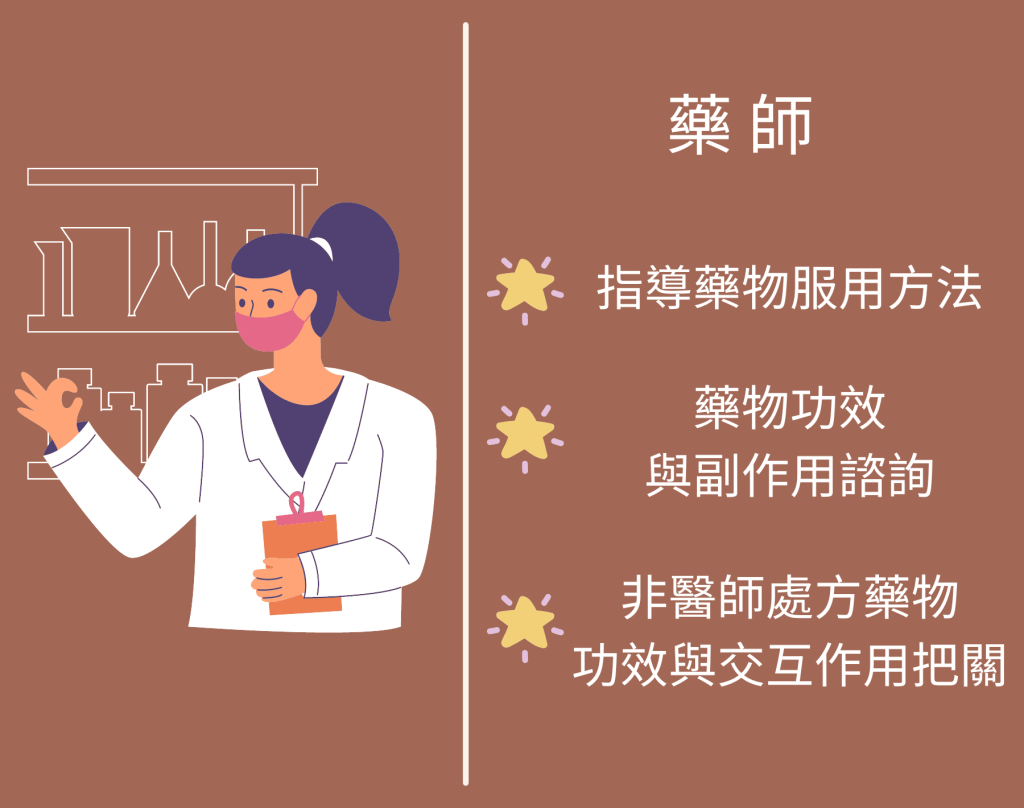

提供可以尋求照護意見的人員: