然而,

由於健保給付是「案件計價」,

對醫師來說,

一個患者看10分鐘也是拿到200元,

看3分鐘也是200元,

以你來說,

你覺得你會選擇哪個看病方式呢?

我想你的心中也有答案對吧。

也因為這樣,

其實許多醫師並沒有時間好好解釋,

「為什麼他覺得這項治療適合你」

「這項治療能幫助你解決什麼問題」

更沒辦法幫你做優缺點分析。

只能在時間壓力下,

簡單詢問並解釋後,

就希望你能做決定。

然而,

面對醫療專業,

即使在這個資訊爆炸的時代,

身為病患的你,

真的有能力做出全面性的醫療決定嗎?

我想你也只能像當年去看牙醫的我一樣,

選一個自己生活條件還可以接受的方案對吧?

但你在選擇的當下,

真的了解這個選擇能帶給你什麼好處,

以及以後要面臨的風險嗎?

▎怎麼選擇有需要的自費項目?

分析完讓人感覺自費醫療很混亂的原因,

並不在於價格,

而在於「醫師沒有向病患證明該項醫療對他的價值」之後。

接下來我將教你,

怎麼在有限時間內,

用五個問題詢問醫師,

快速判斷自己該不該買單醫生推薦的自費醫療。

但在進入這五個重點問題前,

我有3個心法要先交給你:

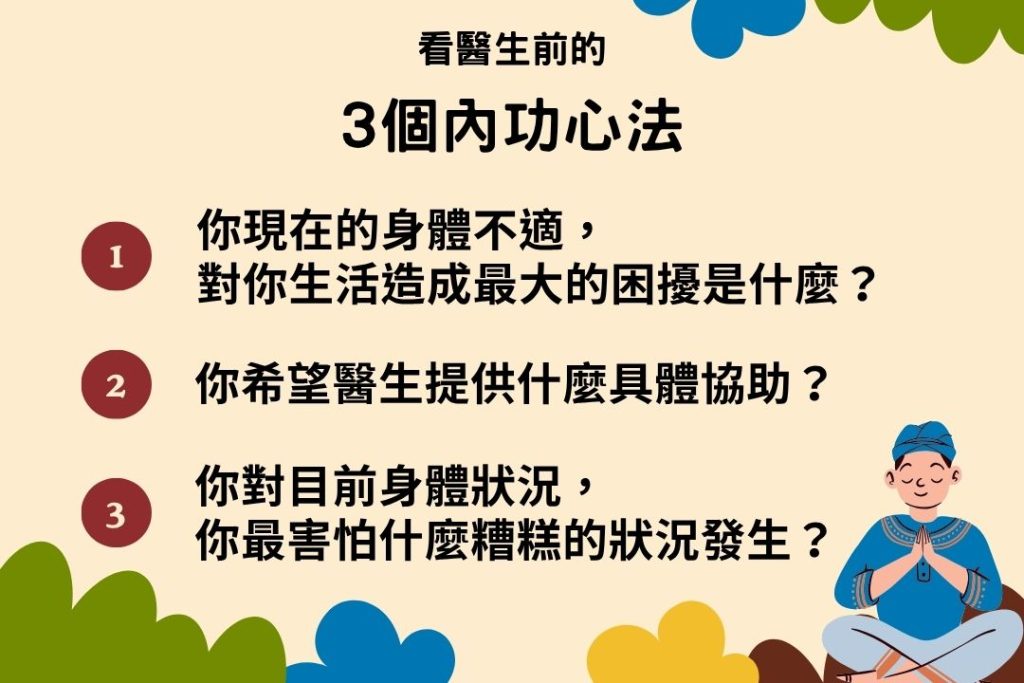

▶︎ 看醫生前的3個內功心法

① 心法一:你現在的身體不適,對你生活造成最大的困擾是什麼?

在我們逛街之前,

我們都是有個目的要達成。

可能是去吃飯、可能去買日常用品,

或是單純散步。

看醫生也是一樣,

我們平常都會有大大小小的身體狀況,

但並不是每次都會看醫生對吧?

畢竟看醫生花錢又耗時。

會讓你願意排除萬難也要去看醫生,

勢必有個你忍受不了的困擾想要得到解決,

就像逛街前我們要有出門的動力一樣。

既然看醫生是有一個困擾想要獲得解決,

我們在掛號前一定要先了解,

我這次看醫生的目的是什麼。

可能是頭痛到受不了影響你睡眠,

造成工作效率很差,

害你最近被老闆罵;

可能是今天落枕很不舒服,

客戶觀感不佳等等。

只有先確定你今天看醫生的目的,

才能知道你今天需要的是什麼治療方向。

② 心法二:你希望醫生提供什麼具體協助?

我們都以為治療疾病就是「把疾病消滅」,

但實際上,

每個患者的「病識感」其實是不一樣的。

舉例來說:

有人認為肩頸痠痛只要不要痛到影響工作,

就算「治療完成」,

所以只要疼痛緩解到他可以忍受的程度,

他就覺得他已經結束治療。

但有些人認為,

要治療到完全都不會發作,

才是治療成功,

所以他會特別在乎以後怎麼預防、

要怎麼做運動跟調整姿勢、

以後會不會有併發症等等。

因此,

其實一個疾病對於病患的重點在於「會不會影響我生活」,

而不是僅僅是解決疾病本身。

然而在醫生的心中,

我們會認為要把疾病的各方各面都照顧到,

但卻不一定是你想要或認為重要的事情。

像是健康飲食、

早睡早起、

不要熬夜工作等等,

這些你早知道醫生會告訴你的事情。

所以在詢問醫生問題前,

一定要先問自己:

「我預期這次治療要解決什麼狀況?」

可能是直接解決我的疼痛,

希望至少讓我明天可以撐到打完一場球賽;

也可能是後天有個演講,

讓自己這幾天有精神做出完美表現,

所以讓我這幾天能睡個好覺。

先了解自己這次就診的目的,

才知道自己想要買什麼商品。

③ 心法三:你對目前身體狀況,你最害怕什麼糟糕的狀況發生?

面對疾病未知狀況,

在沒有專業知識下,

我們都會有無數焦慮跑馬燈在腦中跑過。

然而,

我們每個人心中都有各自重視的事物,

而不同的醫療選項,

能夠滿足不同需求:

有些方法雖然能延長你的生命,

但卻必須臥床度過餘生,

不知道什麼時候才能站起來;

有些方法雖然不會根除你的疾病,

但卻能讓你在剩下的生命裡,

能好好的陪伴家人,

讓你死前能完成長久以來的夢想。

所有的選擇都沒有正確的答案,

也只有你有權力決定你自己生命的模樣,

即使那個人是醫療權威也一樣。

因此,

在看醫生前你要先意識到自己最在乎的生活品質是什麼,

才能挑到符合你需求的高cp值醫療產品。

例如:

「重視能不能繼續挑戰百岳」

「重視能不能照顧孩子長大成人」

可以預先把你重視的生命規劃寫下來,

當之後詢問醫生醫療建議時,

你的心中能夠有個依據做出不後悔的人生抉擇。